本記事では、戦略コンサル出身の著者が、ググって上位表示されるメディアより一段高い解像度で「戦略コンサルの魅力」について解説します。

【著者の略歴】

京都大学から新卒でBain&Companyに入社。金融、電子機器、ヘルスケア領域の企業への、収益性改善、組織改革、買収提案などのプロジェクトを経験し、同社を卒業後、人材領域で創業。学生時代はITコンサルでの長期インターンも経験。

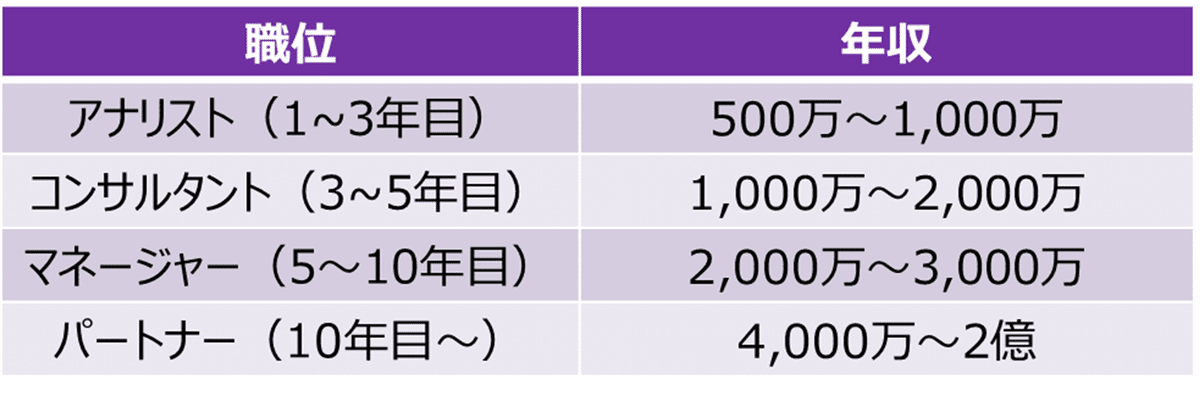

年収

大雑把な年収テーブルは上図の通りです。

まず、職位は仕事内容の違いでざっくり4段階に分類されます。

仕事内容の違いは詳しくは後述しますが、ざっくり説明すると、下記になります。

パートナー:PJを売る営業職、かつファームを経営する役員

マネージャー:チーム運営、成績評価を担う中間管理職、かつアウトプット全体に責任を持つコンサルタント職

コンサルタント:ある程度の大きさの論点を受け持ち、アウトプットを作成するコンサルタント職

アナリスト:アウトプットを作るためのファクト収集、資料作成を担うコンサルタント職

通常、事業会社では若手が営業をしますが、コンサルティングの場合、最高職位のパートナーが営業をします。

パートナーになると、最低でも2,000万円以上のベース給に加え、ファーム及び個人の業績に連動するインセンティブ給があり、売れっ子パートナーなら1億円以上の年収になります。

また、ざっくり分けると4段階ですが、実際はもう少し細かく刻まれ(例. シニアアナリスト、アソシエイトパートナー等)、昇進するたびに給与が大きく上がること、2年程度で昇進するため事業会社よりかなり昇進スピードが速いこと、が特徴的です。

福利厚生は、ファームによってかなり異なりますが、食事代タクシー代の経費精算、家賃を法人契約で給与天引きで支払うことによる節税、などです。

(パートナー以外の)どの職位にせよ、(時給は高くはないですが)絶対額はかなり高いです。

業務内容

全体像

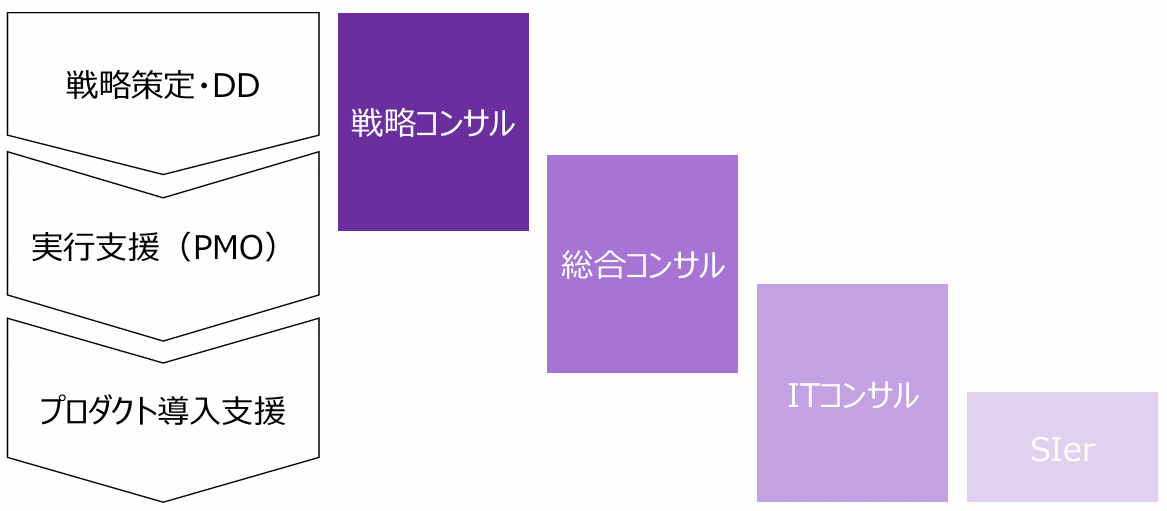

上図のように全体像で捉えると分かりやすいです。

一般的に企業活動は「何をするか施策を決める→決めた施策を実行する→施策を実行する上でどのベンダーのどのプロダクトを使うか決め導入する」という流れで営まれます。

その中で、戦略コンサルは、施策を決める支援と施策を実行する支援(PMO)を担っています。

PMOのイメージが湧きにくいと思うので、具体的に解説すると、例えば、コストカット施策でオペレーションを再構成すると決まった時に、当然、課長職や現場社員は「今のオペレーションでも回っているのにわざわざめんどくさいことをしたくない」と思うので、彼ら彼女らに納得して動いていただくための論理武装などモメンタム形成をPMO案件としてファームが支援します。

戦略策定は、最上段にあたる全社戦略、事業ポートフォリオ戦略、営業・マーケティング戦略、製品戦略、IR戦略など多岐に渡り、企業の買収是非を精査するDD(デューデリジェンス)も行います。

PMOより下流の現場実装に近いPhaseになっていくと、戦略コンサルではなく総合コンサル、ITコンサル、SIerの領域になっていきます。

各職位の仕事内容

(再掲)

パートナー:PJを売る営業職、かつファームを経営する役員

マネージャー:チーム運営、成績評価を担う中間管理職、かつアウトプット全体に責任を持つコンサルタント職

コンサルタント:ある程度の大きさの論点を受け持ち、アウトプットを作成するコンサルタント職

アナリスト:アウトプットを作るためのファクト収集、資料作成を担うコンサルタント職

大雑把には上述の通りです。

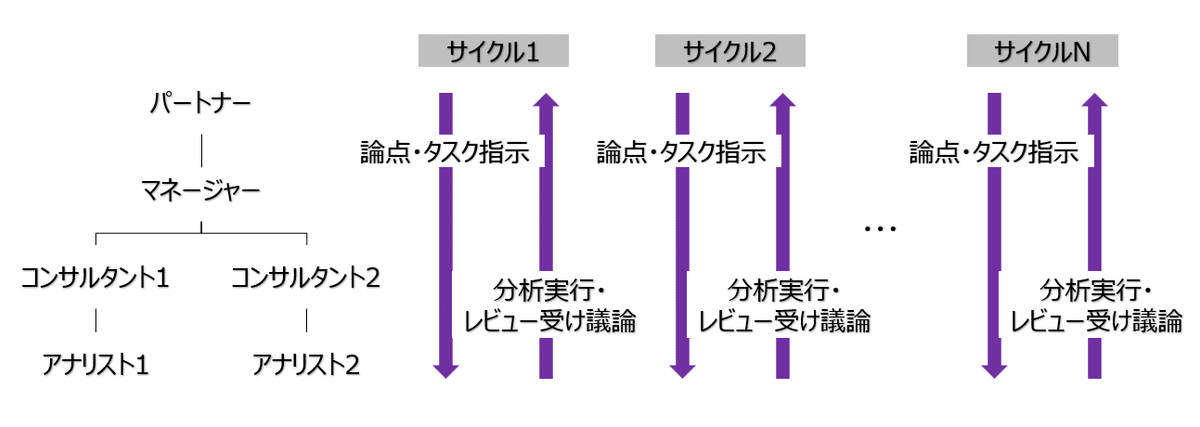

ここでは、よりイメージが湧くよう、実際にPJがデリバリーされるまでの流れで説明します。

①ある企業が他社比で高い調達コストに課題を抱えており、RFP (Request For Proposal) をコンサルファーム各社に出す

②コンサルファーム各社が、調達コストを下げるための初期的な仮説とWhy 我が社をプレゼンテーションする(基本的にパートナーとマネージャーの少人数で取り組む)

③受注する

④そのPJをデリバリーするためのチームを組む(=例えばM+4で受注すれば、マネージャーはもう決まっているので、コンサルタント2人、アナリスト2人を決める)

⑤まずは、現状のコスト構造への透明性を上げ、何にどれくらいお金がかかっているのかを明らかにする(ここが一番大変。ファイナンス部署と現場へのインタビューとExcelワークが重い)

⑥次に、各コスト項目を競合他社と社内他部署のベストプラクティスと比較することで削減余地を出し、削減余地分下げるための施策を立てる(ここはロジカルにオプション出してロジカルに比較するだけなので楽)

⑦最後に、施策ごとに実現するためのワーキンググループをクライアント社内で立ち上げ、自走するモメンタムを形成する(実際にコストカットが実現するか否かはこのPhaseの成否でかなり決まる)

⑤⑥⑦のどの段階でも、パートナーが様々な事項に対する初期仮説を立て、それを検証、進化させるために必要な論点にマネージャーが分解し、分解された論点に答えを出すためにさらに細かく論点を分解したりワークプランを作ったりをコンサルタントがやり、そのワークプランに沿ってアナリストが作業寄りの仕事を捌く、といったように上から下に流れます。

その次は逆流、つまりアナリスト→コンサルタント→マネージャー→パートナーの順に解像度が上がったアウトプットを下から上に戻していき、仮説を更新し新たな論点に答えるために再び上から下に流れていく、というサイクルを回します。

故に、(当然ですが)職位が上がるほどに扱う事象の抽象度が上がり、高難度になっていきます。

一連の流れで繋がってはいるものの、職位ごとに質的な差異がある仕事なので、得手不得手に個人差があります。

例えば、速く正確に情報処理ができるのでアナリストの時はアーリープロモーションできたが、論点・仮説、ストーリーラインを扱うのは不得意なのでコンサルタントの時は足踏みする、といった人、及びその逆が存在します。

また、新卒でコンサルファームに入社し、一度も転職せずにパートナーまで昇進しようとすると、営業経験が無いにもかかわらずいきなり高度な営業力が求められるのでなかなか大変です。

その点、中途の方が大企業の社内力学を分かっていたりネットワークが外部にあったりするので有利だったりします。

キャリアパス

キャリアパスについて、例外はいったん置いておいてよくある進路を端的に解説します。

大手事業会社に転職する場合:シニアマネージャー未満なら経営企画室、シニアマネージャー以上なら役員

ファンドに転職する場合:PEファンド、ヘッジファンド、VCでラージキャップ~スモールキャップまで様々だがPEが多め

ベンチャーに転職する場合:アーリー期の会社ならCSOやCOO、ミドル期以降の会社ならプロダクトマネージャー等

起業する場合:スモールビジネス(=調達するとしても銀行)もスタートアップ(=VCやエンジェル投資家からエクイティで調達)もどちらもあり、ブティックファームを創業するパターンもある

ファームによっても異なるとは思いますしざっくりですが、上から順に人数が多い印象です。

コンサル→コンサルも勿論ありますが、それは社内で昇進していく場合と大きな差が無いので省いています。

新卒と中途の違いは「ベインキャップやカーライル等の大手PEファンドに行きやすいのは新卒MBB」くらいで、基本的にほとんど差分はありません。

新卒メーカーで中途で戦コンに入社された方がヘッジファンドに転職していきなり年収1億といったケースも耳にしています。

(著者が思う)この職業の魅力

以上、客観的な情報を書いてきましたが、最後にこの章では著者の主観を書きたいと思います。

この職業の魅力を箇条書きすると以下になると思います

【経済合理性観点】

・パートナーまで上がれば1億円もらいながら深夜残業するほどはしんどくはない状態を狙える

・事業会社に転職するとしても新卒でその事業会社に入るより早く昇進できることが比較的多い

・資本主義の仕組み上最も儲かるファンドビジネスに参入するチケットが得られる

【スキルアップ観点】

・左脳的スキルと国語力を短期間で鍛え上げられる

・若いうちから経営層を相手にするので視座が上がる

・アウトプットのクオリティに対する当たり前の水準が高くなる

【仕事の充実度観点】

・賢い人達と楽しく働ける

・仕事の難度が高いので知的好奇心が刺激される

・事業会社に比べると理不尽なことが少ない(=中長期では実力と評価が一致する)

総合的に見て、非常に魅力的な職業だと思うので、心からおすすめできます。

少しでも転職の意欲がありましたら、お気軽に下記よりお問い合わせください!